Willkommen bei den Stadtwerken Espelkamp!

Schön, dass Sie uns auf unserer Website besuchen – Hier finden Sie Informationen zu Ihrer Versorgung in Ihrem Zuhause, unseren Dienstleistungen und vielen weiteren Themen.

Zu unseren Aktionen

Es stinkt nicht, es rechnet sich, es reduziert im Vergleich zu anderen Verfahren in erheblichem Umfang den CO2-Ausstoss und ist damit ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz: Die Stadtwerke Espelkamp AöR setzen für die Zukunft voll auf das Verfahren der Klärschlammvererdung. Aus Abwasser wird dabei wertvoller organischer Dünger.

Vorgesehen ist die Anlage in der Standortnähe der Kläranlage an der Osnabrücker Straße. Die doppelte Abdichtung der Schilfbeete und der Zuleitung ist dabei so sicher, dass sie auch in Wasserschutzgebieten zulässig ist.

„Das ist ökonomisch die beste Lösung angesichts der geltenden Klärschlammverordnung und ihrer Auflage. Was mich am meisten begeistert: Die entstehenden Schilfbeete für den Vererdungsprozess werden sich harmonisch in die Landschaft einfügen und wie ein Biotop wirken. Geruchsbelästigungen für Anlieger sind ausgeschlossen, weil die dafür verantwortlichen Faulgase bereits vor der Ausbringung auf die Beete bei uns im Klärwerk eliminiert werden“, sagt Stadtwerkevorstand Klaus Hagemeier.

Notwendig geworden sind Überlegungen zu neuen Wegen bei der Klärschlammbehandlung, weil die dafür bislang benutzte technische Anlage im Klärwerk in die Jahre gekommen ist. Es stehen für die Stadtwerke also ohnehin Investitionskosten ins Haus. Da die biologische Vererdung deutlich weniger Betriebskosten verursacht als die herkömmliche Variante, wird neben der Umwelt auch der Geldbeutel der Gebührenzahler geschont.

Mittlerweile gibt es etwa 100 solcher Standorte in Deutschland. Beispielkommunen für die Stadtwerke Espelkamp sind Emden, Norderney und Rothenburg an der Fulda.

Für die Errichtung der Klärschlammvererdungsanlage im Bereich der Ackerfläche sowie für die oberirdisch stattfindenden Bauarbeiten an der Leitungstrasse (offene Bauweise) in unmittelbarer Nähe zur geplanten Klärschlammvererdungsanlage gelten Bauzeitenbeschränkungen zum Schutz der Natur. Diese werden von den Stadtwerken Espelkamp selbstverständlich beachtet und eingehalten. Durch artenschutzrechtliche und landschaftspflegerische Untersuchungen können störende Effekte vermieden werden. Die Bauausführung wird mit einer ökologischen Baubegleitung fachlich gesteuert.

Räumung des Schilfs in den Beeten vom 01.10. - 29.02.: Vollständige Beseitigung des Schilfs nur außerhalb der Brutzeiten.

Es dürfen max. 2 Beete in einer Vegetationsphase geräumt werden, so dass ausreichend Röhricht für die schilfbewohnenden Arten bestehen bleiben.

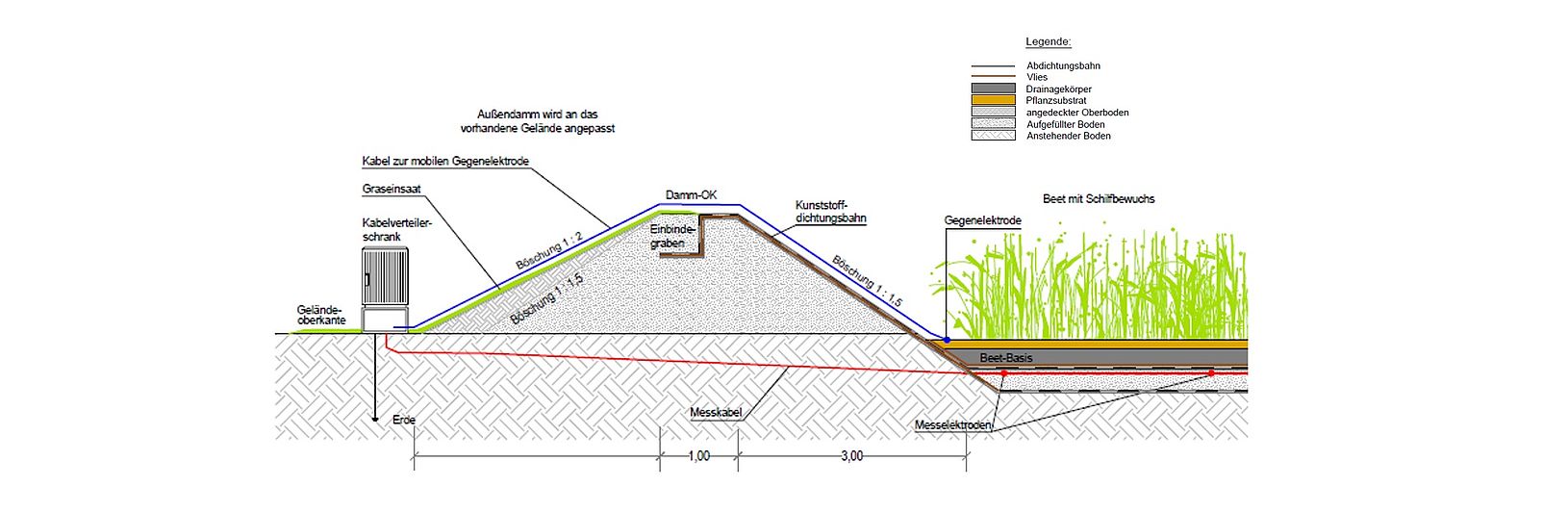

Die Klärschlammvererdungsanlage wird zum Untergrund mit einer 2,5 mm starken PEHD-Abdichtungsbahn mit DIBt-Zulassung abgedichtet. Die Dichtungsbahn ist wurzelresistent, UV-, und nagetier- und alterungsbeständig sowie beständig gegen mechanische Beanspruchung und Mikroorganismen.

Außerdem wird eine abschließende Kunststoffdichtungsbahn mit einer Stärke von 1,5 mm als zusätzliche Sicherungsschicht eingebaut, die im Falle einer Leckage austretendes Wasser auffängt. Somit ist auch im unwahrscheinlichen Fall einer Leckage mit Flüssigkeitsaustritt sichergestellt, dass keine Verunreinigungen in den Untergrund eindringen können.

Zwischen den Kunststoffabdichtungsbahnen wird ein elektronisches Leckerkennungssystem verlegt. Mit diesem System werden die Abdichtungen vollflächig und unabhängig von der Flächengröße dauerhaft überwacht.

Als weitere Sicherheit wird zwischen den beiden Kunststoffabdichtungsbahnen im Bereich der Dämme noch ein zusätzliches Geovlies verlegt, wodurch verhindert wird, dass sich z.B. ein Stein durch beide Folien drückt.

Außerdem wird das Baufeld mit vier Grundwassermessstellen versehen. Hiermit ist ein umfassendes Monitoring und Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit gewährleistet.

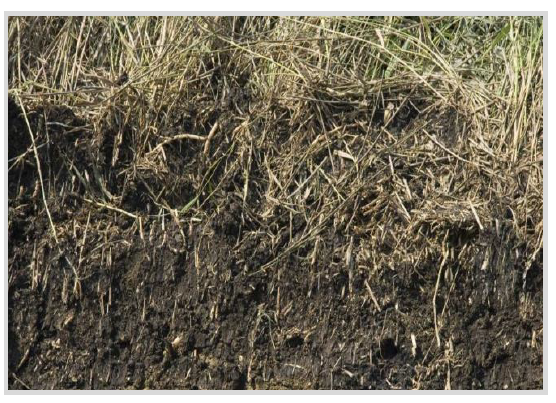

Endprodukt: „Klärschlammerde“

Die Klärschlammvererdungsanlage trägt erheblich zur Bereicherung der gefährdeten Arten bei und bietet somit ein großes Potential für den Artenschutz.

Die Klärschlammvererdungsanlage (KSV) dient dem öffentlichen Interesse und der Daseinsvorsorge. Die Nähe zur Kläranlage begünstigt einen wirtschaftlichen Betrieb und die KSV-Anlage erspart der Kommune kostenintensive und klimaschädliche Klärschlamm-Transporte auf der Straße. Zudem bereichert die KVE-Anlage als künstliche Biotopstruktur durch ausgedehnte Schilffbecken den Auen-Lebensraum des Naturschutzgebietes „Kleine Aue Espelkamp“.

Im Vergleich zu einer maschinellen Schlammentwässerung werden die Betriebs- und Verwertungskosten bei der natürlichen Schlammentwässerung positiv beeinflusst. Dies führt zu einer Einsparung bei den gebührenfähigen Aufwendungen in Höhe von über 100.000 € /a.

Die Klärschlammvererdungsanlage steht in einem räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit der bestehenden Kläranlage und dient der weiteren Verarbeitung des Klärschlammanteils des in der Kläranlage behandelten Abwassers. Die Klärschlammvererdungsanlage als Nebenanlage der Kläranlage dient somit ergänzend der öffentlichen Abwasserbeseitigung. Die Abwasserentsorgung und -behandlung liegt im öffentlichen Interesse und erfolgt zum Wohl der Allgemeinheit.

Die Befreiung von bestimmten Vorschriften nach der Wasserschutzgebietsverordnung kann insbesondere auch deshalb erfolgen, weil die Klärschlammvererdungsanlage im Hinblick auf den Grundwasserschutz und der Lage im Wasserschutzgebiet mit einem Geologger-Sicherungssystem ausgestattet ist, welches durch eine zweite zusätzliche Kunststoffdichtungsbahn unterhalb des Geologger-Systems auch bei Beschädigung dieses Systems vor Einträgen in das Grundwasser schützt. Eine Grundwasserverunreinigung kann durch die doppelte Sicherung durch zwei Kunststoffdichtungsbahnen unterhalb der Vererdungsbeete ausgeschlossen werden. Neben diesem automatisierten Leckerkennungssystem wird das Grundwasser außerdem durch vier neu zu errichtende Grundwassermessstellen regelmäßig überwacht. Die Klärschlammvererdungsanlage wird weiterhin durch eine beauftragte Fremdfirma und den Betriebsbeauftragten vor Ort überwacht. Die Wassergewinnungsanlage „Espelkamp-Kernstadt“ wie auch die Klärschlammvererdungsanlage werden zukünftig nebeneinanderliegend von den Stadtwerken Espelkamp betrieben, so dass der ordnungsgemäße Betrieb beider Anlagen in einer Hand liegt. Insgesamt kann daher festgestellt werden, dass durch den Bau und Betrieb der Klärschlammvererdungsanlage der Schutzzweck nach § 9 Abs. 7 der WSG-VO, nämlich der Schutz des Trinkwassers, nicht gefährdet ist.

Infolge der intensiven und langanhaltenden Regenfälle im Herbst und Winter 2023 standen viele Flächen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unter Wasser. In Nordrhein-Westfalen war die Niederschlagsmenge im Dezember 2023 doppelt so hoch wie im langjährigen Mittel. Die erheblichen Niederschlagsmengen sind insbesondere zur Weihnachtszeit 2023 gefallen.

Auch das Baufeld der geplanten Klärschlammvererdungsanlage Espelkamp war davon betroffen. Aufgrund der intensiven Regenfälle in einem sehr kurzen Zeitraum konnte das Niederschlagswasser auf dem bereits wassergesättigten Boden nicht mehr versickern und sammelte sich zeitweise aufgrund einer natürlichen Senke in der Mitte des Baufeldes. Ein Abschlag aus dem naheliegenden Gewässer „Kleine Aue“ in das Baufeld fand nicht statt.

Trotz der beschriebenen Wettersituation und des zeitweise aufgestauten Niederschlagswassers ist der Bau der Klärschlammvererdungsanlage auf dem geplanten Baufeld unbedenklich möglich. Schon während der Machbarkeitsanalyse für die Vererdungsanlage wurde die Hochwassergefährdung entsprechend den Vorgaben der europäischen Hochwasserrisikomanagementrichtlinie geprüft und im weiteren Verlauf der Planung und Genehmigung beachtet. Eine Hochwassergefährdung für das Baufeld der Klärschlammvererdungsanlage Espelkamp liegt danach nicht vor. Auch die Risikokarte vom Land NRW nach der EG-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie weist die „Kleine Aue“ für die Stadt Espelkamp nicht als Risikogewässer aus.

Die Klärschlammentsorgung erfordert zwingend eine Entwässerung des bei der Abwasserreinigung anfallenden Klärschlammes. Die bestehende Maschinentechnik ist veraltet und muss erneuert werden.

Für eine Schlammentwässerung stehen maschinelle und natürliche Verfahren zur Verfügung. Bei der Planung wurde Wert auf Wirtschaftlichkeit (Gebührenstabilität) und Umweltverträglichkeit (Ökologie) gelegt.

Auf Grundlage der Kostenvergleichsrechnung ergeben sich Vorteile für die Variante Klärschlammvererdung als ein natürliches / biologisches Verfahren.

Die Höhe der Einsparung ist abhängig vom Anlagenstandort.

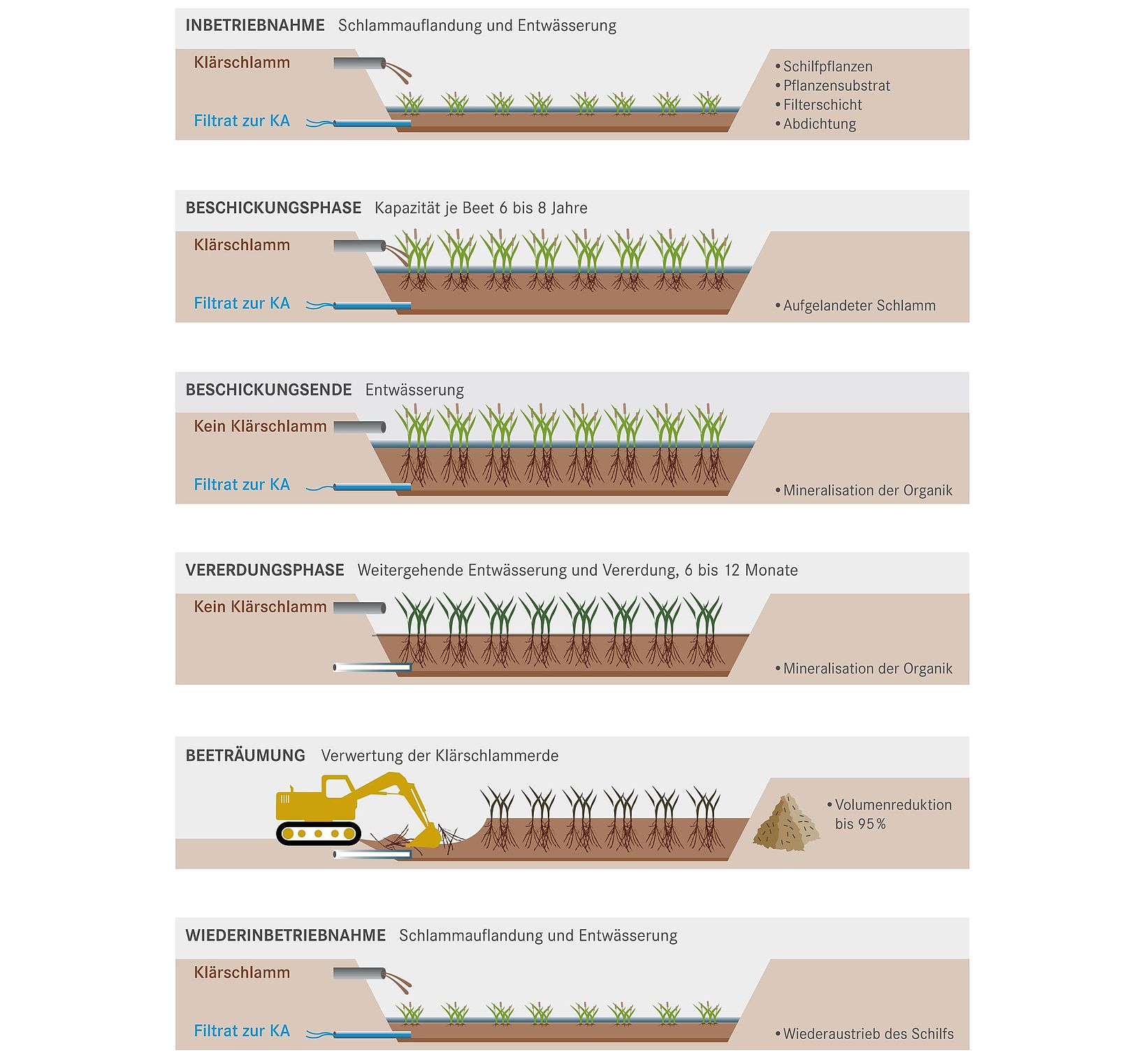

Die Klärschlammvererdung ist ein Verfahren für die Entwässerung des Schlamms. Die spätere Entsorgung der Klärschlammerde kann wie auch maschinell entwässerter Klärschlamm über variable Verwertungswege erfolgen.

Es wurden die in der Praxis eingesetzten und technisch verfügbaren gängigen Verfahren betrachtet.

Die Erkenntnisse wurden durch die Besichtigung bestehender Anlagen und in Gesprächen mit den Betreibern gewonnen.

Das Gutachten wird durch ein Fachbüro gemäß den Anforderungen der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft), der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) mit dem Ausbreitungsmodell AUSTAL2000 erstellt.

Die Kostenkalkulation ist eher konservativ. Die Errichtung soll über einen Generalunternehmervertrag abgesichert werden. Damit wird ein hoher Anteil der Herstellungskosten fixiert und der variable Anteil stark gemindert.

Eine Klärschlammvererdung hat auf den Verfahrensablauf der Abwasserreinigung der Kläranlage einen positiven Effekt. Diese zusätzlichen Potentiale zur Stabilisierung der Abwasserreinigung verbunden mit Kostenreduzierung sind in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unberücksichtigt. Die momentanen, sehr kurzfristigen Schwankungen im Baugewerbe können nicht seriös kalkuliert werden. Dieser besondere Effekt trifft auch für die Alternativverfahren zur Schlammentwässerung zu.

Um im Bereich wasserwirtschaftlicher Investitionsmaßnahmen die Wirtschaftlichkeitsberechnungen in hoher Qualität mit standardisierter Methodik und wissenschaftlich abgesicherter Vorgehensweise zu erstellen, sind diese auf Grundlage der Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen (KVR-Leitlinien, DWA 2012) durchzuführen. Hierbei werden die Lebenszykluskosten beim Betrieb einer Anlagentechnik über dem spezifischen Nutzungszeitraum ermittelt und gegenübergestellt. Der Nutzungszeitraum von Klärschlammvererdungsanlagen beträgt nach DWA* 36 Jahre und für eine Siebbandpresse (maschinelle Entwässerung) 12 Jahre. Der Betrachtungszeitraum der Wirtschaftlichkeitsanalyse ist mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen anzusetzen, hier folglich mit 36 Jahren.

*DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

Nein, Klärschlamm ist nicht giftig. Es handelt sich um einen natürlichen Stoff, der als Kreislaufwirtschaftsgut wie Düngemittel eingesetzt wird. Klärschlamm wird intensiv beprobt und analysiert. Dabei werden die Vorgaben der Abfallklärschlammverordnung und der Düngemittelverordnung eingehalten.

Nein, die Anlage ist mit einer doppelten Kunststoffdichtungsbahn wie sie im Deponiebau verwendet wird abgedichtet. Zudem wird, wie in NRW gefordert, zusätzlich eine Leckerkennung zwischen den beiden Dichtungsbahnen eingebaut. Dieses automatisierte Leckerkennungssystem prüft die elektrische Isolation der Abdichtung mit Messkabeln und Messelektroden. Das GeoLogger-System ist in der Lage, Leckagen bis auf ca. 1 m² genau zu lokalisieren. Es werden zusätzlich noch Probebrunnen errichtet, aus denen das Grundwasser regelmäßig untersucht wird.

Eine Grundwasserverunreinigung kann durch die doppelte Sicherung unterhalb ausgeschlossen werden.

Der in die Anlage eingebrachte Klärschlamm wird auf natürliche Weise entwässert und somit in einen festen Zustand überführt. Der flüssige Anteil befindet sich im obersten Bereich und ist sehr gering. Unten auf der Folie befindet sich das Bodensubstrat für die Schilfpflanzen, darüber der vererdete Klärschlamm und erst im obersten Bereich der flüssige Klärschlamm.

Die Baukosten sind durch einen Vertrag fixiert und damit weitgehend abgesichert. Preisgleitklauseln geben zusätzlich eine hohe Kostensicherheit. Die allgemeinen Kostensteigerungen wirken sich auf die Wirtschaftlichkeit der Anlage sehr positiv aus. Durch das natürliche Entwässerungsverfahren werden große Mengen Energie (Strom) und Hilfsstoffe eingespart. Des Weiteren wird durch die Volumenreduktion aufgrund der Mineralisierung eine deutliche Einsparung Transport- und Verwertungskosten erzielt. Dadurch erhöht sich die Wirtschaftlichkeit gegenüber der maschinellen Alternativverfahren. Durch die Energieeinsparung (Strom bzw. Diesel beim Transport) finden zu dem deutliche CO2-Einsparungen statt und erhöhen damit auch die wirtschaftliche Unabhängigkeit gegenüber den Energielieferanten.

Diese FAQ-Liste befindet sich im Aufbau. Ihre Frage ist in der obigen Auflistung nicht dabei?

Dann schreiben Sie uns gerne eine Mail an: kve@stadtwerke.espelkamp.de.